Hace aproximadamente 252 millones de años, la vida en la Tierra sufrió el golpe más devastador que haya registrado el planeta: la extinción masiva del Pérmico-Triásico, conocida también como La Gran Mortandad. En este evento, cerca del 96% de las especies marinas y alrededor del 70% de las especies terrestres desaparecieron. Ningún otro episodio de extinción, ni siquiera el que acabó con los dinosaurios 66 millones de años atrás, ha sido tan profundo ni tan global.

La magnitud de esta catástrofe ha llevado a la comunidad científica a estudiar intensamente sus posibles causas, y aunque aún no existe un consenso definitivo, se han formulado varias hipótesis bien fundamentadas que buscan explicar cómo y por qué ocurrió esta hecatombe ecológica.

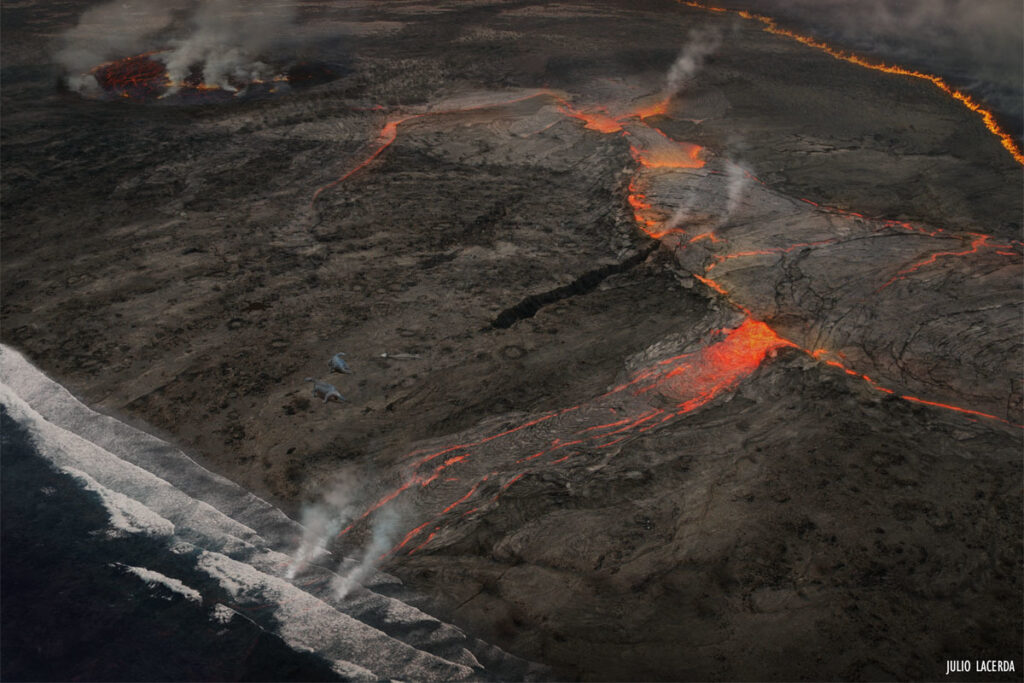

1. Vulcanismo masivo en Siberia: el principal sospechoso

Una de las hipótesis más sólidas apunta a una serie de erupciones volcánicas masivas ocurridas en lo que hoy es Siberia. Estas erupciones, que se extendieron durante cientos de miles de años, formaron lo que se conoce como los Trapenses Siberianos, una gigantesca provincia ígnea que liberó enormes cantidades de dióxido de carbono (CO₂), metano y aerosoles a la atmósfera.

El resultado habría sido un efecto invernadero extremo, acompañado por un calentamiento global sin precedentes, acidificación oceánica, pérdida de oxígeno en los mares y la alteración completa de los ciclos biogeoquímicos. Estas condiciones, sostenidas durante largos periodos, habrían sido incompatibles con la mayoría de las formas de vida de la época.

2. Acidificación y anoxia de los océanos

La alteración de la atmósfera tuvo un fuerte impacto en los océanos. El exceso de CO₂ absorbido por los mares provocó una acidificación severa, afectando especialmente a organismos con conchas calcáreas, como corales, moluscos y plancton. Además, el calentamiento redujo la solubilidad del oxígeno en el agua, llevando a condiciones de anoxia (falta de oxígeno), que acabaron con la vida marina a gran escala.

Estudios en sedimentos fósiles han encontrado evidencia de estratos ricos en pirita, un mineral que se forma en ambientes pobres en oxígeno, lo que apoya esta hipótesis.

3. Emisión de metano desde los hidratos del fondo marino

Otra hipótesis sugiere que el calentamiento global desencadenado por el vulcanismo pudo haber provocado la liberación masiva de metano desde los clatratos (hidratos de metano) del fondo oceánico. Este gas es un potente agente de efecto invernadero, que podría haber amplificado rápidamente el calentamiento global en un ciclo de retroalimentación positiva.

La liberación repentina de metano no solo habría intensificado el calentamiento, sino también desestabilizado aún más los ecosistemas marinos, contribuyendo al colapso ecológico global.

4. Impacto extraterrestre: ¿una causa adicional?

Aunque no es la teoría predominante, algunos investigadores han propuesto la posibilidad de un impacto de asteroide o cometa como desencadenante o agravante de la extinción. Se han identificado ciertas capas ricas en iridio —un elemento raro en la corteza terrestre pero común en meteoritos— en sedimentos del límite Pérmico-Triásico, aunque la evidencia no es tan clara ni consistente como la del impacto que marcó el fin del Cretácico.

De confirmarse, este escenario plantearía una combinación letal de impacto cósmico, vulcanismo y cambio climático.

5. Fluctuaciones en los niveles del mar y pérdida de hábitats

Durante el Pérmico tardío, ocurrieron cambios significativos en los niveles del mar, asociados tanto a procesos tectónicos como a glaciaciones previas. Estos cambios redujeron considerablemente los hábitats costeros y las plataformas continentales, que albergaban una gran biodiversidad marina.

La pérdida de estos hábitats, sumada a las demás crisis ambientales, habría contribuido a una extinción más rápida y generalizada.

¿Que podemos aprender de esto?

Estudiar La Gran Mortandad no es solo una cuestión de curiosidad paleontológica. Muchos científicos alertan sobre similitudes preocupantes entre las condiciones del Pérmico final y las tendencias actuales: aumento sostenido de gases de efecto invernadero, acidificación oceánica, pérdida de biodiversidad y cambios climáticos abruptos.

Aunque los procesos actuales no tienen la misma magnitud ni velocidad que los de hace 252 millones de años, entender este evento histórico nos ofrece una perspectiva crítica sobre la fragilidad de los ecosistemas planetarios y la importancia de mantener un equilibrio climático.